新时期融合教育支持保障体系建设专题研讨会在绵阳涪城隆重举行

发布时间:2019-12-26 来源:涪城区教育局

绵阳市涪城区一直在开展随班就读一系列的融合教育活动,并取得了显著成效。2019年12月23日至24日,新时期融合教育支持保障体系建设专题研讨会在绵阳市涪城区教师进修学校隆重举行!

一、融合节目

开幕式上大家首先欣赏了一个融合节目,这个节目是由我校的听障学生和御营小学的学生共同完成。多年来,涪城特校随班就读的孩子每天在资源老师的陪伴下到御营小学、警钟街小学、绵阳九中、四中学习,他们一样的善良,一样的坚强,一样的全力以赴,追逐自己的梦想!

二、领导致辞

涪城区人民政府副区长林勇先生在开幕式上致辞,首先,林副区长对所有莅临本次研讨会的各位领导和所有特教事业的各位标兵表达了热烈的欢迎!林副区长重点向各位来宾介绍了四川绵阳——中国科技城的概况、绵阳教育的突出成就和绵阳涪城区特殊教育的发展历程,最后林副区长预祝本次研讨会圆满成功!

国家督学、西藏自治区督学、中国教育学会副会长李天顺表示非常高兴参加本次研讨会!在开幕式上他着重指出四川特殊教育直接关系中国特殊教育水平,高度重视四川特殊教育的发展,又指出融合教育是特殊教育的永恒主题,指明了未来特殊教育的发展方向。

四川省教育科学研究院副院长董洪丹代表四川教科院热烈欢迎各位专家学者的到来!洪副院长表示融合教育不是特殊教育自己搞,而是普通教育和特殊教育的多方位的融合。还指出教育的核心就是关于爱的教育,而融合教育就是实现教育核心的重要途径。最后洪副院长希望四川做好本次研讨会的东道主!

莅临本次研讨会的领导有国家督学、西藏自治区督学、中国教育学会副会长李天顺、四川省教育科学研究院副院长董洪丹、涪城区人民政府副区长林勇、四川省教育学会副秘书长刘怀明、《现代特殊教育》杂志主编顾明珠、绵阳市教育科学研究所副所长罗小兵、涪城区教育和体育局局长邓刚, 副局长刘武, 基教股股长加长城。开幕式的最后再次热烈欢迎各位领导、各位专家、来自全国各地的同仁们齐聚绵阳!

一、新中国70年特殊教育事业发展

国家督学、西藏自治区督学、中国教育学会副会长李天顺对新中国70年的特殊教育事业做出了总结性报告,主要从新中国70年特殊教育事业取得的成就、新中国特殊教育事业发展的道路和新中国70年来特殊教育得出的经验三个方面探讨交流。

第一是新中国70年来特殊教育事业取得了众多重大成就。李司长重点提出了其中的4个方面:1、入学机会的保障。其重要的体现是第一次特殊教育提升计划实现的义务教育普及水平显著提高的目标,和义务教育不断地向两头延伸。2、特殊教育的条件保障能力不断加强。包括公用经费、专项经费、建设项目、资助力度和办学条件几个方面的提升和改善。3、特殊教育法律法规稳步推进。从特殊教育立法和法律实施两个方面可以看出国家对特殊教育的重视。4、特教第一方队全面进入世界先进行列。包括高水平的普及、优质的融合教育、一流的特殊教育学校、先进的课程与教材、高水平的教师队伍和研究队伍和治理体系和治理能力的现代化几个方面。

第二是走中国特色特殊教育道路(政策性选择)。李司长谈到:1.特殊教育的对象的日渐精细化分类,提出以不同的方式因人制宜,给特殊需要以特殊支持。2.李司长指出发展特殊教育的时机应该是特殊教育与普通教育协调发展。3.怎样正确的解读和运营升学率这个指标。指出升学率是一个重要的指标,但也是一个不容易精确得到的数据。4.积极创造条件,全覆盖,零拒绝。我们可以因地制宜,因人制宜,整合教育资源,为每个特殊需要儿童提供个别化的教育计划方案和适合的教育。5.缺陷补偿和潜能开发相互补充,相辅相成。6.我国特殊教育的发展要充分认识到我国的国情,又要大力发展特殊教育。最后指出,走中国特色特殊教育改革发展的道路必须扎扎实实地抓好五大要素。一是必须认识到发展特殊教育是推进社会文明进步和公平正义的重要组成部分。二是必须统筹规划特殊教育改革发展全局。三是必须牢固树立融合教育理念。四是必须坚持特教特办。五是必须不断加强特殊教育教师队伍建设。

第三是新中国70年来特殊教育得出的经验。首先是在国家意识方面,党中央国务院高度重视特殊教育,党的重要会议关于特殊教育经历了从“关心特殊教育”到“支持特殊教育”再到“办好特殊教育”。再者要建立以随班就读为主题,以特殊学校为骨干的基本格局。坚持以随班就读为主体,做好送教上门工作,提高特殊教育学校办学能力,把特殊教育学校办成区域的特殊教育资源中心、支持中心、研究中心、师资培训中心和宣传阵地。三是要建立全面惠及与特教特办的保障体系。教育的各项政策、工程、项目和活动全面惠及特殊教育、倾斜支持特殊教育,和把特殊教育作为教育支持政策的特区。四是坚持牵头负责与齐抓共管的工作机制。落实牵头责任、切实齐抓共管和建立共管机制。五是树立一手抓普及一手抓质量的工作方针。坚持普及和质量都不放松。

二、三级联动的融合教育质量发展四川模式

四川省教育科学研究院特殊教育教研员黄汝倩老师依托四川省教育体制机制改革重大项目,努力探索特殊需要儿童融合教育支持保障体系的建设,发展出了以省级教科研机构牵头负责,市级教科研机构和市级资源中心组织协调,区县教科研部门和普通学校为主体的创新型三级联动融合教育支持体系,为中国特色特殊教育事业的发展贡献了四川特色和四川力量!

黄汝倩老师认为,要通过能力建设和模式创新这两个重要途径,让融合教育支持力量能够踏踏实实地“落到地上”。能力建设和模式创新一共包含两个重要内容,第一聚焦普通学校新教师培训。具体包括省级培训者培训、市级督导支持、区县具体落实。第二创新模式的实践探索。巡回教师队伍建设、“学科+”的课程和学校的实践。

三、普特合作的融合教育实践突破

普特合作的融合教育实践突破是由涪城区特殊教育学校校长蔡丽进行专题汇报。

蔡丽校长从绵阳市涪城区融合教育的探索和发展、绵阳市涪城区资源中心的建设两个方面展开了今天的主题汇报。首先蔡校长介绍了绵阳市涪城区融合教育的探索与发展。从学习《萨拉曼卡宣言》关于融合教育的理论到学习《第二期特殊教育提升计划》,再到绵阳市涪城区特殊教育学校做的《视障儿童融合教育个案研究》获得省级普教教学成果二等奖;在实践上,绵阳市涪城区特殊教育学校从2002年就开始了以随班就读为主要形式的融合教育实践,从2002年到2004年,绵阳市涪城区特殊教育学校牵头的参加融合教育的特殊需要儿童类型从视力障碍扩展到包括视力障碍、听力障碍和轻度智力障碍三类特殊需要儿童,参与特殊需要儿童人数从最初的6名扩大到20名,再加上学籍在我区其他21所普通学校的83名特殊需要儿童,受益于此的学生越来越多。第二是绵阳市涪城区资源中心的建设。依据《残疾人教育条例》,2017年涪城区特殊教育资源中心正式挂牌成立,报告了资源中心具体的人员安排、资金情况、课程设置和教学设计四个方面。最后就融合教育的师资培训和融合教育的支持系统两个方面做了补充说明。

四、融合教育立法与政策实施专题论坛

1.《残疾人教育条例》实施监测报告(北京教科院特教研究中心,王善峰)

2.《残疾人教育条例》相关研究进展(西北政法大学,刘璞)

3.送教上门区域政策的推进(玉溪特教学校,张国强)

4.融合教育与随班就读的关系审视(华东师范大学国家教育宏观政策研究院,贾利帅)

五、特殊教育资源中心建设专题论坛

1.市级特殊教育资源中心建设经验(成都市特教学校,杨剑梅)

2.区(县)级特殊教育资源中心建设经验(成都武侯区特教学校,蔡晓莉)

3.区(县)级特殊教育资源中心建设经验(北京海淀特教指导中心,王红霞)

4.融合教育推进的教研经验(扬州教科院,王琦)

六、普通学校资源教室建设专题论坛

1.区域普通学校资源教室建设经验(昆明五华区特教学校,王蓉蓉)

2.支持学前特殊儿童融合学习和发展的环境(厦门心欣幼儿园,陈军)

3.苏台融合教育发展的比较与借鉴(南京特教学院,张伟锋)

4.学前自闭症儿童融合教育课程经验(淄博市周村区特殊教育中心,牛先平)

一、《残疾人教育条例》的亮点与实施中的一些问题

中国教科院特殊教育研究中心主任彭霞光对《残疾人教育条例》的亮点与实施中存在的一些问题做出了主题研讨。

主要是两个大方面:一方面是《残疾人教育条例》修订中的新理念。另一方面是《条例》制度创新和落实路径。首先谈到的第一点是教育平等,禁止任何基于残疾的教育歧视。对“所有适龄残疾儿童”的解读就是所有类型、所有程度的适当年龄的残疾儿童,又指出“什么是基于残疾的歧视”,即基于残疾而做出的任何区别、排斥或限制。包括拒绝提供合理便利。

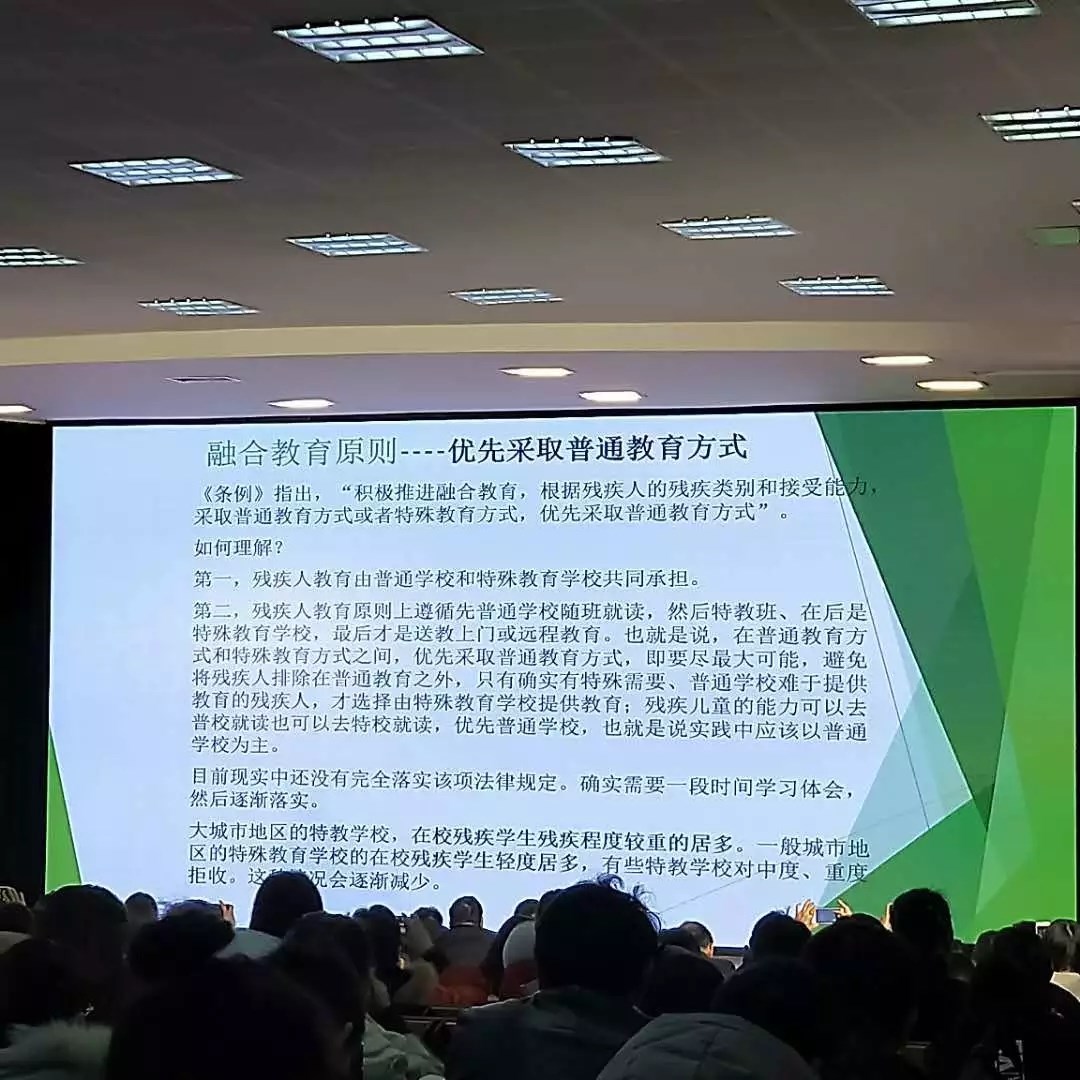

二是融合教育原则——优先采用普通教育方式。《条例》指出,“积极推进融合教育,根据残疾人的残疾类别和接受能力,采取普通教育方式或者特殊教育方式,优先采取普通教育方式。”其含义是残疾人教育由普通学校和特殊教育学校共同承担,残疾人教育原则上遵循先普通学校随班就读,然后特教班、在后是特殊教育学校,最后才是送教上门或远程教育。

三是融合教育现状及问题。近几年在校和在籍的残疾儿童总数增加,在校残疾儿童总数在减少,送教上门的残疾儿童总数却是大幅增多。且从2018年各省随班就读及特教班的占比中看出各地区融合教育发展是不平衡,从现实与融合教育法律法规的匹配对照中,可以发现现实中的融合教育还是有差距。

四是有关融合教育法律法规。重点概括如下:1.中国残疾儿童教育普特共担,普通学校为主体。2.优先普通学校教育安置。3.普通学校依据残疾学生需要设定特殊教育教师岗位,并享受特教教师待遇。与融合教育相关的九条法律法规。

五是关于残疾儿童的制度。1.残疾儿童入学登记制度。县级教育行政部门主导,其他部门协助,特别是残疾人联合会。如何理解残疾人入学报名程序,第一层级,辖区内普通学校。第二层级,指定的普通学校就读。第三层级,特殊教育学校。第四层级,送教上门或远程教育。彭主任重点提出,转介不是拒绝,转介一定不是家长去做。在指出如何把握好“进入普通学校”和“进入特殊教育学校”这两个关口。2.残疾人教育专家委员会。可以把委员会当做一个法定机构,但不是一个常设机构,也不是一个事业单位,因此也没必要对所有适龄儿童的教育安置都做出建议。3.个别化教育制度。通过多方位人员的努力,指定符合残疾学生身心特点和需求的个别化教育支持计划,实施个别化的教学服务。4.特殊教育资源中心制度。对特殊教育资源中心应该有正确的理解,由于其职能是协助教育行政部门对其行政区域的特殊教育提供指导和支持服务,行政负责人是教育行政领导当担,执行负责人可以是特教校长或其他特教专业人士。5.关于特殊教育学校的制度。6.关于特殊教育教师的制度。7.残疾人教育投入保障。8.考试的合理便利制度。

二、普通学校特教班的建设问题

中国教科院副研究员杨希洁对普通学校特教班的建设问题做了主题探讨。首先展示了2009-2018年的小学附设特教班各方面的数据情况,据此提出来一系列的关于普通学校特教班的问题。又对比国外和国内特教班设置的类型现状,进而提出关于这些特教班关于师资、课程、管理和融合机会四个方面的思考。杨研究员提出,“未来的特教班怎么发展?有没有必要发展?”,并指出了特教班未来发展的必要性。最后杨研究员指出目前还没有普通学校特教班具体的建设体系,而特教班这种安置方式应该得到更多的关注。

三、融合教育支持体系建设与运作

北京联合大学教授许家成就融合教育支持体系建设与运作相关方面进行了相关报告。主题报告开始前,许教授就融合教育相关术语的演变为大家做出讲解。

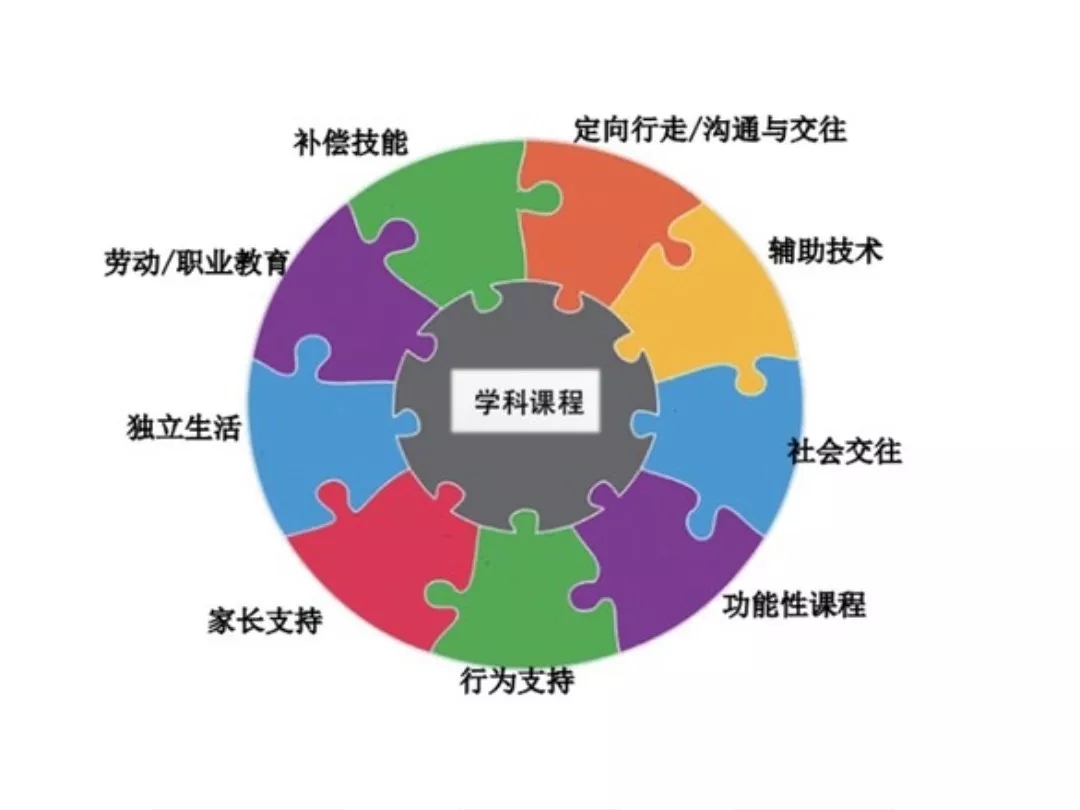

首先提出融合教育支持体系建设的任务。融合教育的根本目的也是教育的根本目的:立德树人。融合教育的三个基本任务是:1.建立常态的社会归属。2.营建积极的人际关系。3.追求最佳的学习成效。且这三个基本任务是层层递进的关系。围绕着这三个任务,再提出融合教育的支持模式。

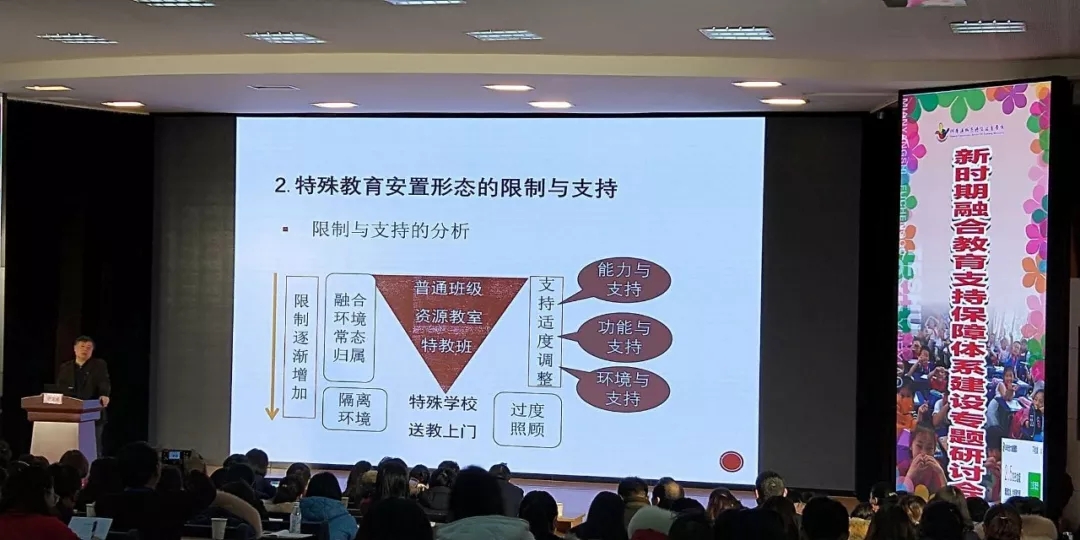

第一是社会归属与支持系统。许教授认为教育安置方式决定儿童的社会的社会归属感。具体详细地分析讲解了五种特殊教育安置形式的限制与支持。

第二是人际关系与支持系统。包括:1.建立反歧视的融合教育文化。既有显性的又有隐形的。2.营造接纳互助的融合班级。

第三是融合教育质量的支持系统。1.通用设计在课程支持中的应用。2.学与教的支持。3.教学支持模式:教学-康复-支持。4.融合环境中的AT支持。从环境方面辅居科技的运用。

第四是融合教育支持团队运作。1.基于IESP的融合教育团队建设。2.融合教育整体团队。3.融合教育的教师团队与支持策略。包括三个性质的教师和八个方面的通用支持。4.专业团队与支持系统。包括三个专业团队和十个方面的专业支持。5.家长社区人员与支持策略,也是最重要的支持团队。包括三个物理层面的人员和五个方面的自然支持。

2019年12月24日下午研讨内容包括了省级特殊教育资源中心网络平台建设经验(昆明学院,李里)、融合教育推进的教研经验(广州教研室,高珂娟)和融合教育校园无障碍建设(烟台盲人协会,朱清毅)。

近年来绵阳市涪城区积极响应国家和省市的政策,努力推动和发展融合教育,也很感谢有这样的一次机会四川省教育科学研究院把这样一个有意义的活动放在涪城区开展,除了信任更多的是促进和帮助,也相信有这么多的专家和同行来到涪城区指导,我们一定会把特殊教育事业做得更好!